解码图书馆学 | 近代图书馆

近代图书馆(modern library)

17世纪后期至第二次世界大战结束时期的图书馆。

起源

以公共财税维持运行、免费向所有人开放的公共图书馆的出现标志近代图书馆的诞生。近代图书馆是伴随着资本主义制度的形成、资本主义生产方式的出现而由古代图书馆演进而来的。

首先,大学图书馆日益正规化,开始占据大学的核心位置;其次,国家图书馆开始在各国出现,担负起全面、系统保存一个国家出版的所有文献的使命。特别是18世纪中叶开始的工业革命,使资本主义在西方得以迅速发展。

大机器生产需要工人在具备文化知识的前提下掌握技术工艺,因而资产阶级政府提倡普及学校教育,兴办面向社会开放的新型图书馆,开展社会教育,以提高劳动者的科学文化知识。欧洲一些国家的图书馆纷纷从王宫、教堂脱离出来,办成面向社会开放的近代图书馆。

发展

19世纪中叶,公共图书馆几乎同时在英国和美国出现,成为近代图书馆走向成熟的标志。

1833年4月,美国新罕布什尔州的彼得伯勒镇议会决定从州政府拨给的教育经费中抽出一定数额,建立一所向全镇居民免费开放的图书馆,由此奠定了美国近代公共图书馆的基本体制,在英国,经过国会议员W.尤尔特和图书馆活动家E.爱德华兹等的不断游说,英国国会于1850年通过了《公共图书馆法案》。

该法案授权人口在1万以上的城镇建立一所图书馆,地方政府可以按1英镑固定资产缴纳半便士税款的比例征收财产税,用以支持公共图书馆的建设,由此建立的公共图书馆须免费为当地居民服务。从此,这种以税收支持的公共图书馆在英国各地迅速普及。

1852年在曼彻斯特建立的公共图书馆是《公共图书馆法案》颁布以后建立的第一所公共图书馆。

1848年,美国马萨诸塞州议会通过了在波士顿市建立公共图书馆的法案,根据这个法案,波士顿公共图书馆于1854年正式向公众免费开放,成为美国近代公共图书馆的典范。

英、美两国的实践使公共图书馆的建立和经营有了法律依据,公共图书馆的经费来源于地方税收、公共图书馆必须向所有读者免费开放,成为各国公共图书馆建设的基本要求。

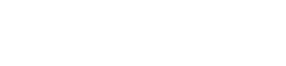

普利茅斯公共图书馆

中国近代图书馆的产生

近代图书馆在中国的兴起是西学东渐的结果。中国近代图书馆是按照西方图书馆的体制建立的,是在接受西方近代图书馆思想、方法的基础上本土化的结果。近代图书馆在中国形成有几个标志性事件。

·基督教图书馆的传入

随着西方基督教传入中国,教会图书馆也自然伴随而来。尽管最早传入中国的基督教图书馆是在明万历年间由传教士金尼阁所创立的教廷图书馆,但基督教图书馆在中国的真正兴起是在明末清初之际,北京的“四堂”图书馆、上海的徐家汇天主堂藏书楼、圣约翰大学罗氏图书馆、武汉的文华公书林等相继建立。

基督教图书馆是近代图书馆进入中国的先驱,它们起到了近代图书馆思想在中国启蒙的作用,也起到了近代图书馆服务与管理的示范作用。

·京师大学堂藏书楼成立

光绪二十四年(1898)七月京师大学堂创建,作为中国最早的国立综合性大学,它是戊戌变法中“新政”的产物。光绪二十六年,义和团和八国联军先后进京,京师大学堂被迫关门。

光绪二十八年京师大学堂复校,与此同时,设立了京师大学堂藏书楼。光绪二十九年,清政府颁布全国高等教育纲领《奏定学堂章程》,规定将全国大学堂的藏书机构统称为图书馆。

尽管在京师大学堂人们仍沿用藏书楼之名,但它按照新型图书馆的模式运行,不仅很好地支持了大学的教学与人才培养,并且对全国的学校图书馆起到了示范与指导作用。

京师大学堂藏书楼的建立与发展在中国近代图书馆史上的意义是巨大的,一方面它昭示着图书馆对于一所大学的价值与意义,另一方面它极大地促进了中国新式图书馆的成熟与完善。

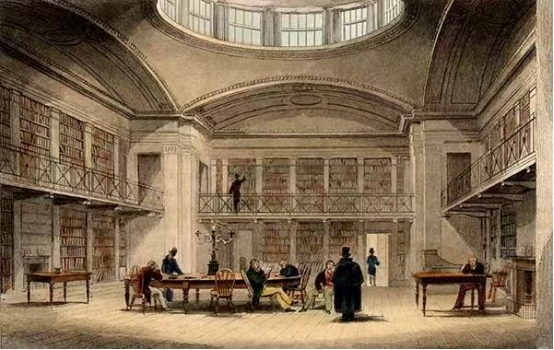

京师大学堂(1901)

·古越藏书楼

光绪二十九年,由浙江绍兴乡绅徐树兰独家出资8600余银两,仿照西方近代图书馆模式建成的一座新式图书馆——古越藏书楼正式向乡民开放,成为中国历史上第一所近代意义的公共图书馆。

它的“现代性”主要表现在3个方面:①藏书涉及的内容十分广泛,除了经史子集旧籍之外,还收藏许多时务、实业类书籍,外国文献也占了一定比例。②服务与管理都借鉴了西方图书馆的方法,读者事先登记,按次序入馆借阅文献,每个人都是平等的。③人性化服务,如读者可以订购早、中、晚餐,为其安心读书提供了极大的方便。古越藏书楼以“存古、开新”为宗旨,面向普通民众开放,在全国产生了极大的影响。

·各省图书馆及京师图书馆的建立

从光绪三十年开始,全国各地官办图书馆形成热潮。光绪三十年,湖南省图书馆和湖北省图书馆先后建立,开了省级公共图书馆的先河。宣统二年(1910),清政府颁布了《京师图书馆及各省图书馆通行章程》,提出了“京师开办图书馆”和“各行省一律开办图书馆”的要求。

京师图书馆于1912年正式对外开放。作为国家图书馆的京师图书馆位于北京方家胡同,1926年改名为国立京师图书馆;1928年7月改名为国立北平图书馆,搬迁到中南海居仁堂;1929年9月与北海图书馆合并;1931年迁入文津街新馆舍,名称仍为国立北平图书馆。

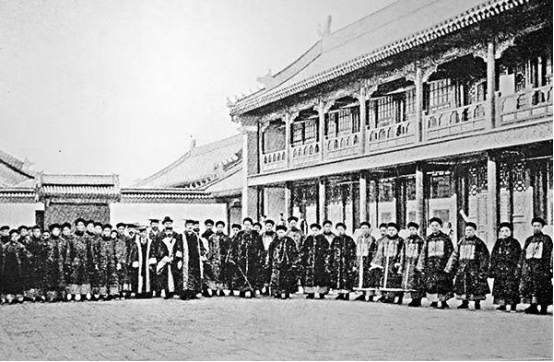

京师图书馆

京师图书馆的建立在中国近代图书馆发展史上具有重要意义,表明近代图书馆体系中的3种重要的图书馆类型,即国家图书馆、公共图书馆和大学图书馆在中国已经基本健全。至1935年,全国各类型图书馆已达到4032所。

特点

近代图书馆最显著的特征是重视对文献的利用,具体表现为:①图书馆由少数人占有转向社会化,由封闭的藏书楼逐渐成为对社会公众开放的图书馆。②图书馆的职能由单纯的保管文献向藏用兼顾发展,同时承担着保存人类文化遗产和社会教育及普及文化的职责。③图书馆活动从单纯的整理藏书扩展到包括图书文献采访、加工、存储、利用等环节在内的系统、科学的工作体系。