图书馆那些事儿 | 太原文瀛公园与三个图书馆的故事

在太原迎泽区有座公园叫文瀛公园。它是太原最早,也是太原解放前唯一的公园。公园初建于明代,起初叫海子堰,至今已有600多年的历史。600多年里,这里发生过很多故事。

我们从公园里的文物遗迹中足可窥见:状元桥记录了明清海子堰山西贡院的历史;孙中山纪念馆记录了民国元年孙中山莅晋视察并作公园演讲的历史;省立第一中学旧址记录了太原第一个中共党支部的诞生;现存全国唯一的万字楼记录了民国时期中西方建筑理念和文化的交融发展……但很少有人提起它与图书馆的故事。

今天,我们就来聊聊它与三个图书馆的故事。

文瀛公园与山西省图书馆

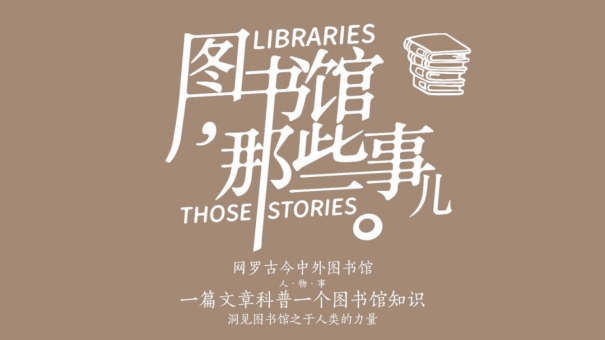

▲《晋阳日报三十周年纪念特刊》文章《三十年来山西之教育》。图源/网络

《晋阳日报三十周年纪念特刊》中的文章《三十年来山西之教育》详细记录了民国元年至1936年间省立图书馆发展情况。大致内容为:1919年,山西省图书馆前身山西教育图书馆博物馆建成,并于1925年更名为“山西公立图书馆”。1933年,山西公立图书馆再改名为“山西民众教育馆”,中山公园分馆归入民众教育馆,附设阅报所。

又根据赵美芳《海子边的历史变迁》一书中描述,“1928年,北伐战争胜利后,公园更名为‘中山公园’,并先后修建了许多景致和活动场地,湖东岸有讲演厅、图书馆……”

以上两处文献记载分别以“中山公园分馆”“图书馆”“附设阅报所”等表述,记录了1928年至1936年文瀛公园存在图书馆的事实,并且这个图书馆归省立图书馆管辖,是当时山西省图书馆的中山公园分馆。

万字楼的兴建与子明图书馆

▲太原文瀛公园万字楼俯瞰图。图源/“迎泽发布”微信公众号

万字楼始建于1930年,建成于1937年,是民国军阀阎锡山掌政山西时期所建。1930年,阎锡山父亲阎书堂70寿诞,为尽孝道,阎锡山便想在太原风景最好、商业最集中的文瀛湖畔建一处宅院为父亲祝寿。至于建设“万字楼”的想法,一是源于民间传说阎锡山小名“万喜”,按照阎老家五台方言,“万喜”音如“万子”;二是佛教吉祥符“卐”在唐武则天统治时期定为“万”字读音,释义为“吉祥万德之所集”,之后一直沿用。因此,在幕僚的建议下,阎锡山决定建一座“卐”形宅院,寓意“万德吉祥”,祝福其父健康长寿、福泽绵长。

▲万字楼正门。图源/宿晓健

1934年,万字楼还未建成,阎书堂病故。1937年,万字楼建成后,为发挥建筑更大的作用,阎锡山计划将其改为图书馆之用,并以其父字号“子明”命名为“子明图书馆”以表纪念。

万字楼的功能实现了从为父亲祝寿到图书馆之用的转变。但在民国乱世,万字楼子明图书馆还未及开放,就遭遇了日军侵华,沦为“日华俱乐部”——日军声色犬马之地,令人惋惜悲叹!1945年日本投降至1949年太原解放前,在阎锡山的认可下,万字楼一直作为“第二战区司令部合谋社”,下设各处室,均由日本人负责。

因此,“子明图书馆”只是个名字,从未实际存在过。

万字楼与太原市图书馆

新中国成立后,1953年7月,山西省图书博物馆与太原文物馆合并为山西省博物馆。原省图书馆博物馆的线装书交由省博物馆整理保存,新书移交太原市通俗图书馆(此馆应与前述“中山公园分馆”为一处,笔者注)。

紧随其后,当年10月26日,太原市人民政府发布《对建立市图书馆若干规定》。《规定》明确了“馆址暂设人民公园内,占用万字楼及图书馆楼全部房屋。”其中,“人民公园”为解放后对文瀛公园称谓,“图书馆楼”指公园内的“太原市通俗图书馆”所在地。

▲1953年太原市人民政府令《对建立市图书馆若干规定》。图源/“太原市图书馆”微信公众号

1954年元旦,太原市图书馆正式成立对外开放。直到1996年,太原市图书馆滨河西路馆舍建成,才从文瀛公园馆址迁出。

▲太原市图书馆万字楼馆址。图源/“太原市图书馆”微信公众号

太原市图书馆搬迁滨河西路新址后,万字楼由太原市儿童公园(文瀛公园1982年—2009年名称)收回并妥善管理。2004年6月,“万字楼”成为山西省重点文物保护单位。

文瀛公园与图书馆的关系前后持续了近一个世纪。它见证了省城太原社会教育的发展历程,见证了不同时期省城人民对知识的渴求与文化的追寻。如今跨越6个世纪的文瀛公园更像一位老者,用自身承载的历史向游客述说着过去的故事。

参考资料

《三十年来之山西》《海子边的历史变迁》、民国太原||万字楼、巍巍邺架 脉脉书香——太原市图书馆建馆65周年回顾、太原万字楼的独特建筑艺术、建筑奇葩万字楼、游迎泽 读历史|一栋小楼的风云往事。

*文中图片来源网络。