打破讲座边界——省图为派出所民警打造定制版文化大餐

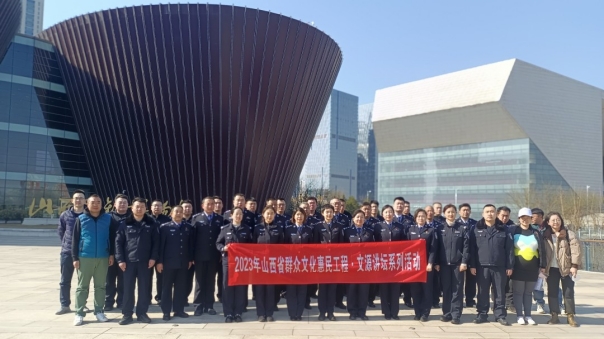

为倡导全民阅读,建立书香太原文明城市,充分发挥公共图书馆文化传播功能和自身资源优势,推进“创城”目标和创建精神文明要求,切实践行“走出去”的服务理念,营造“多读书、读好书”的警民文化氛围,3月2日下午,《文源走读记》系列第二期活动在山西青铜博物馆如期举行,该活动也是2023年山西省群众文化惠民工程˙文源讲坛系列活动之一。

山西省图书馆与迎泽区派出所是警民共建的友好单位,此次活动采取了菜单式预约服务为一体,针对服务对象的需求,提前进行了课程的设计,以便实现精准化、品质化服务。

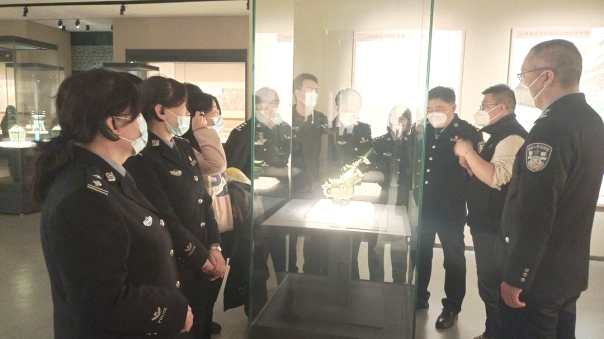

活动一开始,主讲老师冀瑞宝对前来学习参观的基层派出所民警们致以崇高的敬意。他介绍到,今天我们之所以能看到这珍贵的2200件青铜文物,离不开我们山西广大公安干警背后的努力,山西省在打击文物犯罪专项行动中,先后追缴回25000余件文物,这也是建设青铜博物馆的重要原因。

追缴文物及时全数移交文物部门,为伤痕累累的文物及时找到了回家的路,提高了文物的使用效率。被盗文物通过展览重放光华,对于公安机关和文物部门来说,都是非常有意义的事情。

山西青铜博物馆基本陈列以“吉金光华”为主题,分“华夏印迹”“礼乐春秋”“技艺模范”三部分。展示中国青铜时代的发展历程和辉煌成就。

我们此次活动重点围绕“华夏印迹”和“礼乐春秋”两个篇章展开。“华夏印迹”讲述晋文化在华夏文明传承、发展中的特殊地位;“礼乐春秋”阐释中国青铜器作为礼器使用的鲜明特色和礼乐文明的精神内涵。

主讲老师:冀瑞宝

山西是华夏文明和国家起源的重要地区,陶寺遗址表现了最早的王权和国家形态,与古史传说中的唐尧时代相互吻合。

夏商周时代,山西拥有最重要的铜矿资源和制铜技术,对青铜文化的发展和繁荣起到了举足轻重的支撑作用。

晋国从周初分封的百里小国开始,励精图治,开疆拓土,秉承传统,锐意创新,吸纳了周边诸侯国和北方草原文化的新鲜血液,逐步形成了特色鲜明的晋文化,对后世中国文化的形成和发展影响深远。

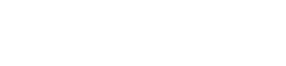

冀老师讲述上海博物馆与这套编钟的历史渊源

冀老师介绍盘蛇形鼓座(战国)

礼乐文明是中国古代文明的重要组成部分。礼和乐相辅相成,构成完整有序的社会政治文化制度。大到治国安邦,小到个人修养,礼乐制度指导和规范着社会生活的方方面面。

在举行祭祀、宴享、朝聘、婚冠、丧葬等活动时,均使用礼乐器。这些礼乐器,通过材质、形态、装饰、色彩、铭文和组合方式的差异,呈现了人们不同的身份等级和价值取向。

大家参观原址搬迁的宏大的车马坑

干警们惊喜的发现自己追缴回的文物

中国青铜器具有重要的历史、科学和艺术价值,是弥足珍贵的文化遗产。常见于西周青铜器上的“子子孙孙永宝用”铭文,正是我们传承中华文明、汲取发展力量的祈愿。青铜文明的保护、研究和展示,离不开一代又一代文明守护者的不懈努力。

近年来,山西省图书馆以传播文化知识、推动历史文化建设为己任,将“警民共建”作为延伸服务的重要形式,搭建良好的服务平台和良好的沟通机制,源源不断的把“知识和文化之花”播种到基层派出所民警心中,取得了良好的社会效益和反馈,为警民共建共治共享探索出一条创新服务模式